아트미션(대표 천동옥 회장)이 창립 25주년을 맞아 ‘생명 돌봄의 예술’이라는 주제로 제21회 크리스천 아트포럼(Chrisitian Art Forum)을 2일 경동교회(담임 임영섭 목사)에서 개최했다.

아트미션은 1998년 ‘아름답고 영화로운’ 예술을 도모하기 위해 창립한 이래 기독교 문화와 예술의 지평을 넓히고자 매해 전시와 포럼을 개최해 기독교 미술의 정체성과 향방을 모색해 왔다. 특히 신앙과 예술의 통합과 기독교 예술의 학술적 연구를 위해 매해 학술 세미나를 개최해 왔다.

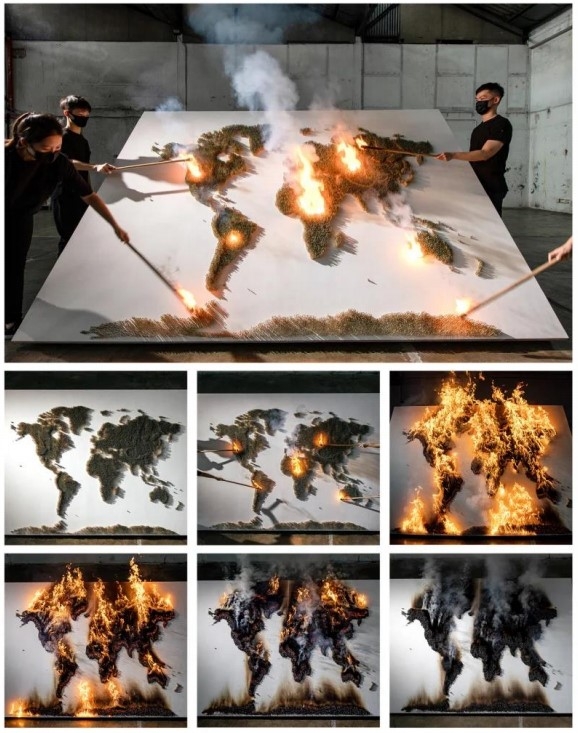

이번 아트포럼은 전 세계적으로 직면한 환경 생태 문제, 인권 문제, 생명 문제 등 창조계의 존귀한 생명 돌봄의 예술에 대해 2022년에 이어 또 한번 다뤘다. 또한, 경동교회 갤러리에서는 포럼의 연계 전시인 ‘생명돌봄의 예술’展을 8월 3일부터 개최했다.

아트포럼의 패널과 주제로는 신국원(총신대 명예교수)가 ‘생명 돌봄:회복된 문화-예술의 소명’, 라영환(총신대 신학과 교수)의 ‘샬롬으로서의 기독교 예술’, 서나영(총신대 스펄전 칼리지 교수)의 ‘예술과 생명:복음의 능력 그 아름다운 비밀’, 서성록(안동대 명예교수)의 ‘예술은 어떻게 세상을 이롭게 할 수 있을까?’등이 있다.

신국원 교수는 “아담으로 인한 인류의 타락이 준 우주적 영향으로 인해 생태 파괴적 문제도 야기됐다”며 “그러나 하나님은 여전히 세상을 회복하신다”고 했다.

그는 “‘창조, 타락, 구속, 회복’의 프레임 안에서 우리가 어디쯤 있는가 생각해 봐야 한다”며 “구원은 우리가 생각할 때, 하늘로 올라가는 휴거에 국한되거나 무엇인가 세상과 동떨어진 다른 곳으로 가는 것으로만 해석돼서는 안 된다. 바로 이 세상이 온전히 회복되는 것이어야 한다”고 했다.

신 교수는 타 학자의 말을 인용하며 “세상이 병들면 교회도 감염된다. 그리스도의 몸은 면역이 없고 멸균 상태도 아니다. 교회는 세상의 질병에 접촉되지 않은 ‘고립된 풍선’ 속에 있지 않다”고 했다.

이어 ‘복음주의 신앙의 두 가지 무지와 불신’을 지적하며 “복음주의 신앙인들이 대체로 ‘창조 돌봄’이 복음의 본질적 부분임을 안 믿는 경향이 있다”며 “이들은 복음이 영적인 것과, 영혼에 관한 것이기 때문에 창조된 피조물에 대한 이해나 환경에 대한 인식이 없다”고 했다.

그는 “19세기 이후에 인문과학의 흐름은 ‘심리학’에서 사회학으로, ‘사회학’에서 인류학으로 ‘인류학’에서 ‘생태학’의 순으로 흘러왔다”며 “그런데 우리의 신학과 목회는 개인의 구원과 복음 전파에 국한되는 아직도 심리학적 수준에 머물고 있다. 심지어 진보신학의 흐름도 아직 사회학이나 인류학에도 요원한 수준”이라고 했다.

이어 “그런데 보수적 학자인 쉐퍼(Francis Scheffer)나 좀 진보적인 몰트만(Moltman)도 생태 환경에 대한 언급과 인식이 있다”며 “그렇다면, 이것은 이념을 떠나 복음주의 신앙인들이 다루어볼 만한 일”이라고 했다.

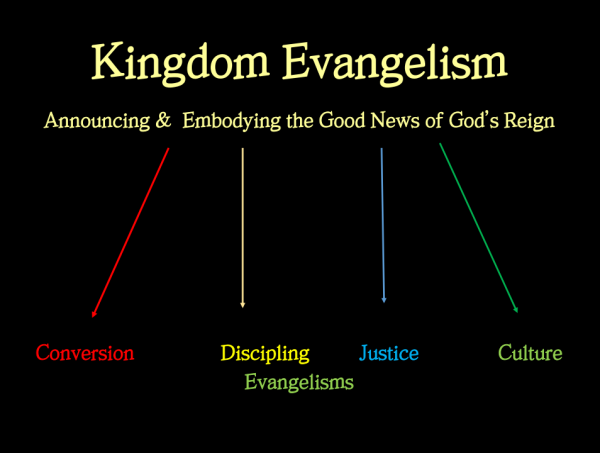

그는 “하나님의 선교 즉, 하나님의 치유사역이 생태학적 영역까지 확장되어야 한다. ‘선교’라고 하면 우리는 ‘영혼 구원’만 생각한다. 이는 우리의 신앙과 삶을 추상적으로 만들 뿐 아니라, 이분법적 신앙과 이원론적 세계관을 만들어 낸다. 결국 구원은 회복된 창조이다. 생태학과 선교학이 교회론에서 만나야 할 필요가 있다. 교회는 ‘새 창조’의 사역자로서 서야 하고, 그리스도의 모인 교회의 본질이 치유의 공동체가 돼야 한다”고 했다.

이어 “성도들의 미성숙한 인식이, 성경의 ‘창조, 타락, 구원’이라는 프레임에 갇혀있다”며 “중요한 것은 ‘돌봄, 유지, 섭리, 치유’ 교회가 받은 부르심이라는 것이다. 인간의 ‘대리적 통치’가 이 부분에 있다”고 강조했다.

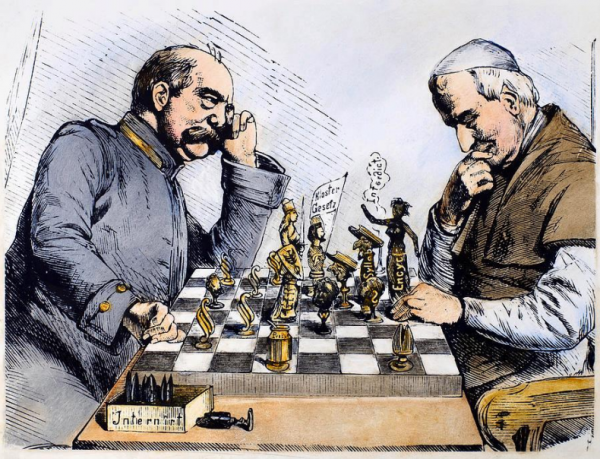

신국원 교수는 “한국교회가 문화사역에 대해서 세상을 돌보고 품고 따듯하게 만들어 가야하는 방향으로 많이 생각하게 됐다. 과거에는 광장에 나가 크리스천이 담대하게 복음을 전하는 것이 필요했다”며 “그러나, 지금은 한국교회가 ‘문화 전쟁’에 익숙한 패턴으로 가는 것 아닌가 하는 두려움이 있다. 이것 담론이 보편적인 이야기가 되면 교회와 사회에 굉장히 어려운 부분이 될 수 있다. 우리는 문화 전쟁을 일으키는 주체가 아니라 ‘문화 비평가’와 ‘문화 창조자’가 돼야 한다”고 강조했다.

그는 “한쪽에는 벽돌과 같은 크리스천이 있고 스펀지와 같이 무엇이든 흡수하는 크리스천이 있다. 벽돌은 ‘반문화주의’를, 스펀지는 ‘문화혁명론’을 비유한다. 이것은 ‘이념갈등’을 낳는다”며 “광장에서 고함지르고 목소리를 높이는 것만이 복음 전도가 아니다. 크리스천이 자신들만의 테두리를 치고 자신들만 즐기는 문화가 되면 안된다. 미국에서 시작된 이 이념갈등이 우리나라까지 넘어와서 현대에 많은 문제를 낳고 있다”고 비판했다.

이어 “우리가 세상에 ‘선지자적 상상력’을 보여줄 필요가 있다. 적어도 크리스천 예술가라면 세속의 예술가들에게 존중받거나 최소한 그들과 소통할 수 있어야 한다”며 “비평적 참여를 위해서는 지적으로 세련된 비평 능력을 갖춰야 한다. 찬성, 반대 이상, '지적 세련됨'이란 비판을 진지하게 받아들이며 토론을 통해 공감할 수 있는 평가 기준을 만들어내는 것이다. 이것은 나의 생각 이나 견해에 대해 상대 비평가들의 검토를 감당해 내는 것으로 우리가 생각하는 진리에 대한 자기주장을 얼마간 내려놓음으로 상대방이 나의 주장을 비판적으로 논평할 수 있도록 허용하는 것”이라고 했다.

그는 “크리스천은 세상 속에서 살지만 세상에 속하지는 않았다. 법의 테두리 안에서 살지만 법에 속한 존재가 아니다. 그러므로 크리스천은 세상 속에서 신실한 증인으로 살아가야 한다”며 “미국 시민의 3% 밖에 되지 않는 유대인, 소수자들이 실제로 사회적인 제도와 법을 주도하며 성장하고 있다. 지금까지 주류였던 크리스천은 계속해서 감소하고 있다. 130년 전, 일제 치하에서 한국의 크리스천은 3% 미만이었다. 그들이 대한민국을 오늘날 발전한 대한민국으로 바꿔왔다면, 오늘날 크리스천이 대한민국에서 어떻게 해야 할지 생각해 봐야 한다”고 했다.

한편, 이날 포럼에서는 발제를 마치고 4명의 발제자들을 상대로 질의응답과 토론이 진행됐다.

- 물신숭배의 세상에서 예술가들이 어떻게 안식을 취할 것인가?

라영환 교수: ‘자발적 불편운동’이나 ‘하이테크’가 아닌 ‘로테크’(Low Tech)를 선택하는 남다른 삶을 추구하는 것이다. 편의성을 추구할 것이다. 예술도 소박하면서도 메시지 있는 모습으로 가야 한다고 생각한다.

신앙의 핵심은 관계이다. 교회에서도 우리가 같이 신앙생활하는 동역자들과 관계가 불편하면 예배안에서 하나님을 느끼기 어렵다. 우리는 예술가로서 깨어진 세상 속에서 평화를 가져오는 예술이 되야 한다고 생각한다.

-문화에 대한 바른 이해와 소명, 그리고 사랑하는 마음을 갖기 위한 조언은?

서나영 교수: 나도 문화와 예술에 관한 책을 많이 읽었지만, 결국 내가 변하고 회복하는 것은 결국 말씀에 대한 온전한 해석과 하나님의 임재를 느끼는 때, 답은 기도와 말씀이라고 말하고 싶다.

- 기독교 미술이라는 범주가 따로 필요하지 않은가?

서성록 교수: ‘미술’이라는 것 자체가 하나님이 주신 것이다. 그런데 기독교인의 미술이라고 해도 굳이 기독교 미술이라고 할 필요가 있는가 싶다. 신앙인에게 '기독교 미술'이라고 한다면 마음이 좀 편할 수 는 있고, ‘종교성’이 강화될 수 있지만 하나님이 천지창조를 하셨을 때, ‘기독교인은 따로 살라’고 하지 않으셨을 것 같다. 일반 미술에서 기독교인으로서 탁월함을 드러낼 수 있으면 될 것 같다. 그리고 그들과의 관계 안에나 공적 영역에서도 선한 영향력을 발휘할 수 있다.

- 강력한 세속 미술의 도전, 광기의 필요성 기독교 미술의 부재

서나영 교수: 예술가의 광기나 무아지경의 경험도 있다. 기독교 미술을 타이틀로 미술을 할 수도 있고, 신앙인에서 일반 미술에서 활동할 수 있다. 사명이 각자 다르지만 서로 정죄하지 않는 것이 중요하다. 중요한 것은 내 중심이 아닌 하나님 중심으로 살아가는 것이 중요하다.

인기나 명예보다는 기독교인의 정체성을 잘 잡고 작품활동 하는 것이 중요하다.

- 이미지의 홍수 시대, 하루가 다르게 변하는 숨이 막히는 이 시대 무엇을 그려야 할 것인가? 어떤 방향성을 조언하실 수 있으신가?

라영환 교수: 트랜드가 중요한 것이 아니라 사명이 중요하다. ‘라이너 마리아 릴케’는 “고흐의 그림에는 그림 자체의 그림보다는 ‘작가의 시선’이 느껴진다”라고 했다. 중요한 것은 어떤 ‘트랜드’가 아니라 ‘하나님의 시선’이다. 지금 존경받는 고흐나 17세기 네덜란드가 그 당시 유럽에서 트랜드한 사람이나 흐름이 아니였다. 그러나 나는 많은 기독 작가들이 이런 소명과 진로를 가지고 고민을 하시는 것 같다. 이런 기독 미술 작가들을 격려하고 싶다.

- 세계적으로 인정받는 ‘기독교 미술’ 작가는 없는 것 같다. 어떤 작가의 모델을 추구해야 하는가?

신국원 교수: 네덜란드 작가 ‘루미에르’는 네덜란드의 노동자들을 주로 그렸다. 일상 속에서 영성을 찾아 작품활동을 한 것이다. 크리스천 예술가로서 예술의 소재나 주제를 멀리서 찾을 필요가 없다. 기독교 미술의 모델 세계적으로 국제적 명성을 가지고 눈에 띄는 작가가 없을 수 있다. 그렇지만 영적인 것은 일상에 있고, 가까이서 찾아야 한다.

신국원 교수는 토론을 마무리 하며 “공공성과 공공선은 사실은 개념적으로 같다. 크리스천이 이것을 하지 않으면 대한민국은 무너지는 상황이다. 이것을 위한 씨름이 필요하다”며 “10년 전에 미국의 브루킹즈(Brookings) 연구소에서 세계를 이끌 4개국으로 GUTS (GERMANY, US, TURKEY, SOUTH KOREA)를 뽑았다. 한국이 선정된 5가지 중 한 가지는 ‘프로테스탄트’이다. 한국의 프로테스탄트가 그들의 영적, 도덕적, 미적, 근면성 등으로 세상을 이끌어 간다고 예측했다. 크리스천들이 희망을 가지고 세상 속에서 신실한 증인이 되어 하나님의 나라의 문화를 일궈야 한다”고 했다.

▶ 기사제보 및 보도자료 press@cdaily.co.kr

- Copyright ⓒ기독일보, 무단전재 및 재배포 금지