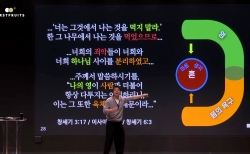

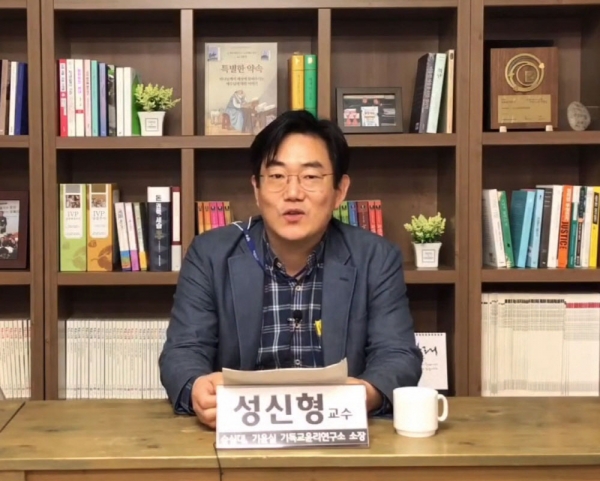

기독교윤리실천운동(기윤실)이 29일 저녁 ‘코로나19와 이웃의 얼굴’이라는 주제로 기윤실 좋은사회포럼을 온라인으로 개최했다. 이날 성신형 교수(숭실대 베어드교양대학, 기독교윤리연구소 소장)는 ‘타인의 고통과 기독교 윤리’라는 제목으로 발표했다.

성 교수는 “우리는 영원한 고통을 살아간다. 팬데믹 상황에서 기독교인들이 많이 하는 질문이 ‘과연 고통은 하나님의 뜻인가?’이다”며 “기독교인으로서 고통은 하나님의 뜻이니 참고 견디자고 얘기하는 것은 너무 무책임한 것은 아닌가”라고 했다.

이어 “단순히 고통은 하나님의 뜻이니 참고 견디자고 말하기보다 고통을 어떻게 이해해 볼까를 생각해 보자”며 “고통에는 세 가지가 있다. 먼저, 나의 실수나 잘못으로 생긴 고통이 있다. 건강관리를 잘못한 결과, 또는 흥청망청 소비해 가난해지면서 겪는 고통이다. 이러한 고통은 일부”라고 덧붙였다.

또 “둘째로 원인을 알 수 없는 고통이 있다. ‘하나님 도대체 저한테 왜 이러시는가?’라는 질문을 할 수밖에 없는 고통이 너무 많다. 자연재해, 교통사고 그리고 지금 우리가 경험하는 팬데믹 상황도 마찬가지”라며 “많은 고통들이 원인을 알 수 없는 고통”이라고 했다.

그리고 “셋째로 스스로 선택한 고통(창조적 고통)이 있다. 고통인 줄 알면서도 그 길을 걸어가는 것”이라며 “불의와 맞서 싸울 때, 정의의 십자가를 들고 행진하는 모습이 창조적인 고통”이라고 했다.

그는 “문제는 원인을 알 수 없는 고통으로, 기독교인은 이 고통을 어떻게 이해하고 받아들일 수 있을지를 생각해야 한다”며 “‘폴 틸리히’(Paul Johannes Tillich, 1886~1965 독일의 신학자이자 루터교 목사)와 ‘에마뉘엘 레비나스’(Emmanuel Levinas, 1906~1995 프랑스 철학자)라는 인물이 있다. 두 사람은 동시대의 사람으로서 비슷한 경험을 했다. 그리고 고통에 대해 깊이 고민을 하면서 해석했던 인물들”이라고 했다.

이어 “폴 틸리히는 인간은 기본적으로 자유로운 존재로서, 하나님께서 인간을 자유롭게 만드셨다. 그러나 인간이 시간과 공간 안에 실존적인 한계를 갖고 살아가기 때문에 자유는 언제나 침해 당할 수밖에 없다고 주장한다”며 “그리고 이것을 소외, 고통, 고독으로 설명한다. 소외는 고통과 고독을 포괄하는 개념(실존의 근원적 상태)이며, 고통은 인간 자신에 대한 어려움을 말하고, 고독은 타인과의 관계에서 발생하는 어려움을 말한다”고 덧붙였다.

그러면서 “폴 틸리히는 고통과 악을 말하였다. 고통은 굉장히 악한 것인데 이유는 고통하는 그 순간에 비존재의 힘에 의해서 끌려 다니다가 그 힘에 굴복하는 순간이 인간에게 자주 찾아오기 때문”이라며 “고통은 의미가 있을 수도, 없을 수도 있는데, 이 엄청난 고통이 의미 있는 것이 되려면 우리가 무엇인가 그 고통 속에서 발견할 수 있는 것이 있어야 한다고 주장한다”고 했다.

성 교수는 “결국, 비존재의 힘이 나를 억눌러 고통으로 끌고 가는 그 순간에 내가 고통과 맞닥뜨려서 힘들지만 견디려고 하는 참여의 용기를 틸리히는 발견할 때에 그 속에서 고통의 의미가 찾아질 수 있다고 말한다”며 “그러나 틸리히는 비존재의 힘이 너무 강하기에 인간 스스로 참여의 가능성을 여는 것은 불가능하다, 새로운 존재와의 만남을 통해서만 가능하다고 말한다”고 했다.

이어 “폴 틸리히는 비존재의 힘에 대응하는 새로운 존재로서 삼위일체 하나님을 설명한다”며 “성부 하나님은 그 존재의 자체이며, 성자 하나님은 새로운 존재, 성령 하나님은 존재의 힘이라고 설명한다. 결국, 우리가 참여하는 용기를 가지려면 새로운 존재(예수 그리스도)와의 만남을 통해서 진정한 의미인 참여, 존재의 용기가 가능하다고 주장한다”고 덧붙였다.

그러면서 “예수 그리스도를 만난다는 것은 비존재의 힘에 저항할 수 있는 용기를 가지는 것이다. 아무 의미 없는 고통을 의미 있는 고통으로 바꿔내는 힘을 우리에게 줄 수 있다고 말한다”며 “예수 그리스도는 십자가에서 비존재의 힘에 저항하며 끝까지 싸워 그 엄청난 고통의 경험을 통해 대속을 완성하셨다. 틸리히는 하나님의 사랑의 절정이 인간이 경험하는 가장 극심한 고통인 십자가에 있으며, 그 십자가를 바라보는 우리는 고통을 이겨낼 힘을 얻게 되는 것이라고 주장했다”고 했다.

그는 “레비나스는 고통의 기원에 대해, 존재론이 전체주의와 만났을 때에 서구 존재론은 한계를 드러낸다고 주장한다. 그리고 전체주의로 인한 우리의 고통은 쓸모없는 것이라고 말한다”며 “우리는 고통하는 그 순간에 하나님께 호소하며, 옆에 있는 사람에게 호소한다. 이렇게 호소하는 그 순간에 고통은 의미가 있는 것으로 바뀐다고 레비나스는 주장한다”고 했다.

이어 “고통이 의미가 있으려면 언제 가능한가”라며 “타인의 얼굴에 호소를 내가 듣는 그 순간에 그 고통은 의미 있는 고통으로 바뀌는 것이다. 결국, 고통의 의미가 제대로 된 의미로 바뀌려면 인간은 타인의 얼굴의 호소에 대답하는 능력을 키워야 한다. 그 대답하는 능력이 바로 ‘책임감’이다”고 덧붙였다.

그러면서 “기독교 윤리는 인간의 고통의 문제에 어떻게 답을 해야 하는가”라며 “먼저는 고통의 의미를 이해할 수 있어야 한다. 십자가는 가장 극심한 고통을 경험하는 그 순간이다. 하나님은 초자연적인 방법인 성육신으로 고통을 사용하셨다. 또한 치료하셨다”고 했다.

또한 “두 번째는 고통에 대해 들을 수 있어야 한다”며 “타인의 호소를 듣는 다는 것은 지극히 작은 자, 내 옆에 그 누군가가 말하고 있는 것을 들을 수 있을 때에 가능한 것”이라고 했다.

아울러 “세 번째는 대답하는 기독교”라며 “결국 우리가 이해하고 듣는 이유는 대답하기 위함이다. 대답할 수 없는 이해와 들음은 아무런 의미는 없는 것이 된다. 대답하는 능력을 키우는 일, 즉 내 옆에 고통당하고 있는 사람 곁에 함께 하며, 연대하고, 공감하며, 그들을 위해 목소리를 내고, 하나님께 기도할 수 있다면 그것이 책임 있는 자리가 아닐까 생각한다”고 했다.

▶ 기사제보 및 보도자료 press@cdaily.co.kr

- Copyright ⓒ기독일보, 무단전재 및 재배포 금지