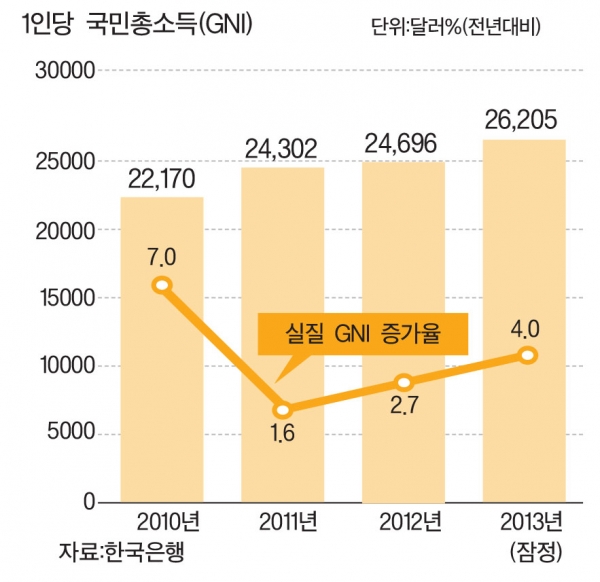

지난해 한국의 1인당 국민총소득(GNI)이 2만6천달러를 넘어섰다. 경제가 미약하게나마 회복되면서 소득이 증가한 측면도 있지만 통계 방식이 개편되고 환율효과 덕을 봤다는 지적이 있다.

한국은행이 26일 발표한 '2013년 국민계정(잠정)'에 따르면 지난해 1인당 GNI는 2만6천205달러(약 2천869만5천원)으로 전년(2만4천696달러)보다 1천509달러(6.1%) 늘었다. 지난해 명목 국내총생산(GDP)은 1조3043억달러로 6.7%(819억달러) 증가했는데, 여기에 해외에서 벌어들인 소득을 더한 뒤 인구 수로 나누면, 1인당 국민총소득(GNI) 2만6205달러가 나온다.

2007년 2만달러 선에 진입한 1인당 국민소득은 글로벌 금융위기 이후 1만달러대로 떨어졌다가 상승해왔다. 2011년 2만4천302달러에서 2012년 2만4천696달러로 394달러 늘어나 증가폭이 둔화됐지만 경기가 회복되고 통계방식이 바뀌면서 국민소득 증가가 급격히 늘었다.

주머니 사정과 가장 가까운 1인당 가계총처분가능소득(PGDI)은 1만4천690달러(약 1천609만원)로 1년 사이 1천20달러 늘었다. 정영택 한은 경제통계국장은 "공식 통계는 아니지만 종교단체 등 민간 비영리단체를 빼면 개인의 소득(총처분가능소득)은 1만4천달러, 원화로 1천500만원 내외인 것으로 추산된다"고 설명했다.

지난해 실질 GDP는 3.0% 성장해 전년 수준(2.3%)을 넘어섰다. 이는 민간소비가 꾸준히 늘어난 가운데 건설투자와 수출이 견조하게 늘었기 때문이라고 한은 측은 분석했다.

명목 GDP는 1조3천43억달러로 집계됐다. 산업별로는 2010년 이후 계속 마이너스 증가율을 보여온 건설업이 지난해 3.6% 성장했다. 제조업 성장률은 2012년 2.4%에서 지난해 3.3%로 확대됐고, 서비스업도 부동산 및 임대업의 플러스 성장 전환과 사업서비스 부문의 약진에 힘입어 같은 기간 성장률이 2.8%에서 2.9%로 다소 높아졌다.

이번 새로운 기준적용으로 국민소득은 물론, 경제규모, 경제성장률 등이 일제히 개선됐고, 정부, 기업의 소득규모를 키웠지만 가계에 미치는 영향이 적어 국민이 체감할 정도의 소득증가는 아닌 것으로 나타났다. 새로운 국제기준은 연구개발(R&D) 및 오락, 문학작품, 무기 등에 쓰는 비용을 자산으로 처리토록 했다. 우리나라는 GDP대비 R&D지출액 비중(2011년)이 세계 2위로 높은 수준인 만큼 새 국제기준 적용으로 경제규모가 늘어나는 유리한 측면이 있다. 환율 상승도 국민소득 증가에 영향을 미쳤지만, 환율 상승률(2.8%포인트)을 제외한 지난해 1인당 GNI는 2869만5000원으로 3.1% 증가해 2012년(3.3%) 증가율보다 낮았다.

정영택 국장은 "연구개발(R&D)이 부가가치 항목으로 처리되면서 명목GDP가 7.8%늘었다"며 "R&D 부문 기여도 3.6%포인트를 포함, 2008 SNA 이행이 5.1%포인트 영향을 미쳤고 센서스 등 기초 자료가 늘어난 점이 2.7%포인트 영향을 줬다"고 설명했다.